Als Anhänger einer traditionellen Ernährungsweise wie der Paleo- oder der SCD-/GAPS-Ernährung sieht man sich immer wieder mit der Frage konfrontiert, was denn eigentlich unserer Biologie nach die artgerechte Ernährung für den Menschen ist. Wir fragen uns dies natürlich einerseits, weil wir ja, anders als viele andere Menschen, den Schlüssel zur Gesundheit in der Ernährung sehen. Andererseits wird einem die Fragestellung auch aufgedrängt durch die aktuell in unserer Gesellschaft fast schon erbittert geführte Kontroverse zwischen der Vegetarier-/Veganerfraktion einerseits und den Omnivoren, die leider oft pauschal als unmoralisch oder egoistisch dargestellt werden. Wenn man sich nicht in der letzteren Ecke wiederfinden will, kommt man gar nicht darum herum, sein „stures Beharren auf dem Fleischkonsum“ mit – definitiv validen ‑ Ökologie- und Gesundheitsaspekten zu begründen. Daher lohnt der Blick in die Menschheitsgeschichte; nicht nur in Bezug auf den Verzehr von Fleisch, sondern generell für eine bessere Ausgangslage, um Vermutungen (denn letztlich bleibt es vorerst bei diesen) über die artgerechte Ernährung des Menschen anstellen zu können.

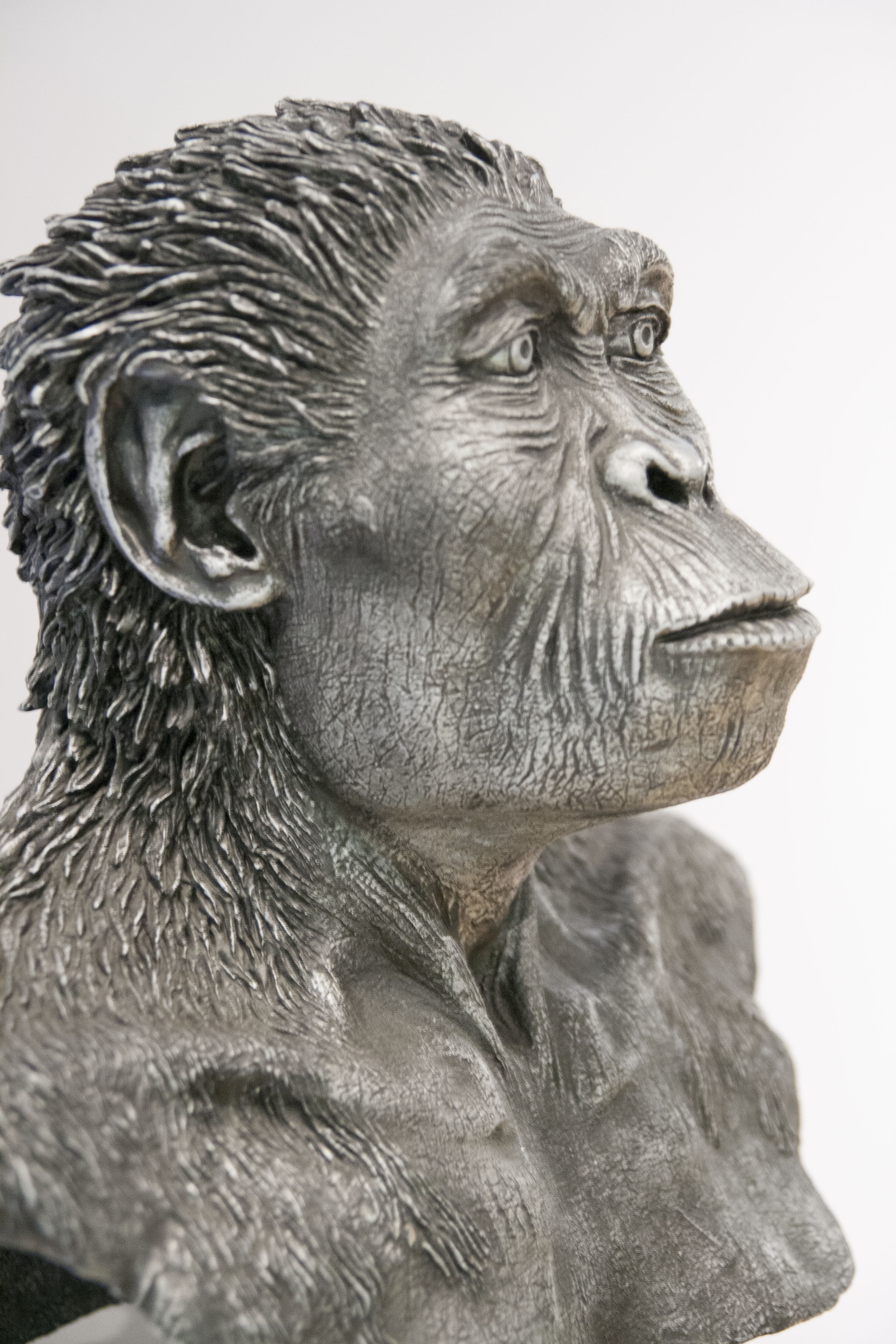

Wie vermutlich viele schon wissen, stammt der Homo Sapiens – darüber besteht unter Forschern fast Einigkeit – aus Afrika ab, hat sich also dort entwickelt und schließlich von dort aus nach und nach in der ganzen Welt verteilt. Jap, das heißt, dass die ersten Europäer wahrscheinlich noch eine dunkle Hautfarbe hatten. Es gab zwar vorher schon Vertreter der Gattung Homo in Asien und Europa (z.B. Homo heidelbergensis), die betreffenden Populationen sind jedoch ausgestorben und haben sich bis auf wenige, nicht sehr bedeutende Ausnahmen (zu diesen zählen die Neandertaler, wie kürzlich bewiesen wurde) nicht mit dem Homo sapiens vermischt – es handelt sich um so genannte evolutionäre „Sackgassen“. Die erste hominide Spezies, die den Vornamen Homo trug ‑ mit anderen Worten also der Gattung Homo zugerechnet wird – war der Homo habilis („geschickter Mensch“). Zeitlich folgte er vor etwa 2,5 Millionen Jahren auf die hominide Spezies des Australopithecus („Affe des Südens“). Sein Gehirn war etwa 30% größer als das des Australopithecus, auch wenn es immer noch nur etwa halb so groß war wie das des Homo sapiens. Wie man anhand von Kieferfunden feststellen konnte, ist der Homo habilis auch die erste hominide Spezies, deren Nahrung in einem deutlich größeren Maße aus Fleisch bestand als die des Australopithecus oder früherer Arten. Dies hat er mit allen anderen Homo-Arten gemeinsam, auch mit dem Homo ergaster bzw. Homo erectus, mit dem er einige Millionen Jahre koexistierte, auch wenn diese Arten erst ca. vor 1,8 Millionen Jahren auftauchten. Es besteht noch Uneinigkeit darüber, ob der Homo ergaster („arbeitender Mensch“) nur eine Unterart des Homo erectus („aufrecht gehender Mensch“) darstellt oder eine eigene Art, was uns aber vorerst nicht weiter zu stören braucht. Gegenüber dem Homo habilis lässt sich beim Homo ergaster wiederum eine Zunahme des Gehirnvolumens um etwa 40% feststellen, auf 850 cm3. Ein Homo erectus konnte sogar ein Hirnvolumen von 1250 cm3 erreichen, womit er dem Homo sapiens („kluger Mensch“, bis zu 1400 cm3) nur noch um weniges nachsteht.

Obwohl der Homo habilis bereits vor 2,5 Millionen Jahren regelmäßig Fleisch aß, gibt es Hinweise darauf, dass vor 2 Millionen Jahren nochmals eine Umstellung hin zu noch größerem Fleischkonsum erfolgte. Der Grund wird darin gesehen, dass die Vegetation in Afrika zurückging und es schwieriger wurde, den Nährstoffbedarf aus Pflanzenkost zu decken. Offensichtlich löste der Fleischverzehr das Problem nicht nur, sondern verschaffte dem Menschen ungeahnte evolutionäre Vorteile. Vermutlich ermöglichte er dem Menschen das enorme Hirnwachstum, das schließlich die neue Art Homo erectus hervorbrachte ‑ die erste Spezies, die aus moderner Sicht echte „menschliche“ Züge hatte und vermutlich auch über eine Sprache verfügte.

Welche konkreten Vorteile kann aber der Verzehr von Fleisch dem frühen Menschen geboten haben? Katharine Milton, Anthropologin an der University of California, meint: es war die weitaus größere Dichte an Mikronährstoffen (Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen) von Fleisch gegenüber Pflanzenkost, die den Ausschlag gab. Unser Gehirn verbraucht 24 Stunden am Tag Glukose. Der Verzehr von Fleisch ermöglichte die Versorgung eines großen und „hungrigen“ Organs mit der nötigen Energie. Obwohl Fleisch gegenüber Beeren und Nüssen – den früheren Hauptbestandteilen der menschlichen Nahrung – eine wesentlich bessere Nährstoff- und Energiedichte aufweist, spielte womöglich eine Begleiterscheinung des Fleischkonsums eine weitere Rolle beim rasanten Wachstum des Gehirns sowie auch der Körpergröße. Diese Begleiterscheinung könnte laut Milton die Erschließung pflanzlicher Kohlenhydratquellen gewesen sein. Ihrer Theorie zufolge konnte der Mensch es sich plötzlich leisten, stärkehaltige Wurzeln und Knollen zu verzehren, die vom Nährstoffgehalt her praktisch wertlos sind, da der Bedarf an Nährstoffen ja bereits durch Fleisch gedeckt war. Dadurch hatte er bei Bedarf Zugriff auf eine sehr dichte Quelle von Energie, da Wurzeln und Knollen fast nur aus Kohlenhydraten bestehen.

Knollen wie Taro und Maniok enthalten zyanogene Verbindungen, also Stoffkomplexe, die im menschlichen Körper das giftige Zyanid produzieren. Wenn man davon ausgeht, dass ähnliche Stoffe auch in den Knollen jener Zeit vorhanden waren – was ein weiterer Grund dafür gewesen sein könnte, dass sowohl Primaten als auch frühere Hominide sie gemieden hatten – so findet sich auch hier eine Erklärung im Fleischverzehr: schwefelhaltige Aminosäuren im Fleisch wie Methionin und Zystin sind in der Lage, Zyanid zu neutralisieren.

Beides, sowohl das Fleisch als auch die Knollen, sparen Volumen (und Zeit!). Der frühe Mensch musste dank des Fleischkonsums weniger essen, um seinen Bedarf an Energie und Mikronährstoffen zu decken. Es hätte ungleich größere Mengen an Beeren, Nüssen und Blättern gebraucht, um den gleichen Bedarf zu decken – und diese Mengen wären viel aufwändiger zu verdauen gewesen. Dass der Verdauungstrakt des Homo sapiens dafür optimiert ist, nährstoff- und energiedichte Nahrung zu verwerten, veranschaulicht Milton anhand der Tatsache, dass der Mensch im Vergleich zu Primaten einen viel längeren Dünndarm und einen viel kürzeren Dickdarm hat. Im Dünndarm werden fast alle Mikronährstoffe bis auf Salze resorbiert – da der Mensch an eine Nahrung angepasst ist, die viele konzentrierte Mikronährstoffe enthält, liegt es auf der Hand, dass ein langer Dünndarm nur dazu geeignet sein kann, dem Nahrungsbrei auf seiner langen Passage durch dieses Organ so viele Mikronährstoffe wie möglich abzutrotzen. Eine Hauptaufgabe des Dickdarms bei Menschen und Primaten ist es, dem unverdaulichen Rest der Nahrung das Wasser sowie durch bakterielle Gärung erschlossene Nährstoffe (z.B. kurzkettige Fettsäuren) zu entziehen. Da wir im Vergleich zu Schimpansen und Orang Utans nicht viel Unverdauliches mit der Nahrung aufnehmen, braucht der Dickdarm bei weitem nicht so lang zu sein.

Richard Wrangham, Anthropologe der Harvard University, hat eine eigene Theorie zum rasanten Wachstum des menschlichen Gehirns, die vor ca. 1,8 Millionen Jahren die Spezies Homo erectus hervorbrachte. Er ist der Meinung, dass die Beherrschung des Feuers und die damit einhergehenden Möglichkeiten des Kochens – und, wie er meint, insbesondere die Garung von Knollen und Wurzeln – dem Menschen zu diesem entscheidenden evolutionären Sprung verholfen hat. An dieser Theorie gibt es Kritik, da die ersten Nachweise von kontrolliertem Feuer höchstens 1,5 Millionen Jahre alt sind. Die ersten überzeugenden Nachweise von richtigen Feuerstellen befinden sich in der Höhle von Swartkrans in Südafrika und sind erst eine Million Jahre alt. Andere Forscher meinen, die Kontrolle des Feuers sei erst vor einigen hunderttausend Jahren so ausgereift gewesen, dass Kochen zur Routine wurde. Wann auch immer sie stattfand – dass diese Neuerung die Ernährung des Menschen erneut revolutionierte, darf als gesichert gelten. Gegartes Fleisch ist aufgrund der Zerstörung von Keimen haltbarer und leichter verdaulich als rohes. Die Hitze zerstört auch zähe Pflanzenfasern und viele Giftstoffe. Lange bevor das Grillen und Kochen alltäglich wurde, haben Menschen sich wahrscheinlich über „gefundenes Fressen“ nach Buschbränden, also darin umgekommene Tiere gefreut bzw. auch selbst Feuer gelegt. Die Entdeckung des Garens verstärkt die oben beschriebene Entwicklung – eine Entwicklung, die uns erst zu Menschen werden ließ: hin zu größerer Nährstoffdichte und –energie sowie leichterer Verdaulichkeit.

Was können wir daraus schließen? Vielleicht klingt es zu simpel, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass unser Großhirn Fleisch und gegarte Speisen benötigt: das Großhirn eines einzelnen schrumpft erwiesenermaßen nicht, sobald er sich vegetarisch ernährt. Aber evolutionär betrachtet gibt es einem zu denken: Wenn der Verzehr gekochter Speisen und von Fleisch uns die zunehmende Körpergröße, das Hirnwachstum und die Sprache ermöglicht hat, was bedeutet das für künftige Generationen, wenn unsere ganze Spezies zu Veganern wird – ein unwahrscheinliches Szenario, aber eins, das Veganer oft als die Ideallösung präsentieren?

Die wichtigere Schlussfolgerung ist meiner Meinung nach dieses: Vielleicht helfen uns diese Erkenntnisse zu akzeptieren, dass wir nicht zufällig Appetit auf Gekochtes und Fleisch haben. Er gehört zu unserer Spezies wie der aufrechte Gang. Egal, was es mit unserem Großhirn macht. Der Mensch hat sich so entwickelt, und wir sind immer noch dieser Mensch, auch wenn wir denken, uns über die Natur hinwegsetzen können. Die Hinweise verdichten sich allerorts, dass dies ein Irrglaube ist. Wenn wir eine Tierreportage im Fernsehen ansehen, verurteilen wir doch den Geparden auch nicht dafür, dass er sich die Gazelle schnappt, auch wenn sie uns im ersten Moment Leid tut. Spätestens, wenn wir sehen, wie er damit seine Jungen füttert, sind wir wieder mit ihm versöhnt. War das Leben der Gazelle sinnlos? Ich sage nein, weder bevor sie zu Beute wurde, noch danach.

Der Mensch ist ein Tier. Er muss sich in Bescheidenheit üben und akzeptieren, dass er sich weder über das Ökosystem noch seine eigene Biologie stellen kann. Es gibt und gab kein einziges indigenes Volk, das freiwillig auf Fleisch verzichtet oder Fleisch meidet. Wollen wir ernsthaft annehmen, dass diese Menschen moralisch schlechter sind als wir? Wollen wir unterstellen, dass sie weniger zur Erhaltung des Ökosystems beitragen als wir?

Hallo Damian,

ich hab hier zwei Quellen, nach denen die Eskimos zu viel Protein gegessen haben, um in Ketose zu leben. Es gibt auch Hinweise darauf, dass der Grund in einer speziellen genetischen Anpassung liegt. Die Eskimos sind wohl darauf spezialisiert, Gluconeogenese zu machen.

http://www.jbc.org/content/80/2/461.full.pdf

http://discovermagazine.com/2004/oct/inuit-paradox#.UMWb97avIXI

Woanders habe ich auch gelesen, dass die Eskimos traditionell mehr Kohlenhydrate aßen als allgemein angenommen, aber das finde ich gerade nicht.

Hey Heidrun,

danke für die schnelle Antwort und fixe Klarstellung. Hast du zu der Geschichte mit den Eskimos Quellen? Wie kommt es, dass sie bei einer fettreichen und proteinbetonten Ernährung aus der Ketose geworfen wurden?

Das war mir bisher noch nicht bekannt, würde mich also gerne diesbezüglich näher informieren wollen.

Bezüglich der Sache mit den Neanderthalern – dann hab ich den Satz nur missverstanden.

lieben Gruß

Lieber Damian,

erstmal lieben Dank für Deinen Besuch und die lobenden Worte.

nur ganz kurz:

„[D]ie betreffenden Populationen sind jedoch ausgestorben und haben sich bis auf wenige, nicht sehr bedeutende Ausnahmen (zu diesen zählen die Neandertaler, wie kürzlich bewiesen wurde) nicht mit dem Homo sapiens vermischt.“

Da schreibe ich doch, dass der Neandertaler zu den Ausnahmen gehört, und dass dies vor kurzem gezeigt werden konnte. Also haben sich der Homo sapiens und der Neandertaler vermischt. Das hatte aber auf die Entwicklung des modernen Homo sapiens nicht DIE ausschlaggebende Bedeutung, daher habe ich das nur am Rande erwähnt.

Ich halte die Versorgung des Gehirns mit Ketonkörpern nicht für den Normalzustand. Nicht einmal die Eskimos waren früher in Dauerketose, wie man bis vor kurzem noch dachte.

Viele Grüße,

H.

Hallo,

ich bin beim Stöbern in den unendlichen Weiten des Webs auf deinen Blog gestoßen. Zuerst also ein großes Lob dafür und für den außerordentlich gelungenen Schreibstil. Wenn es sich flüssig lesen lässt und man nicht permanent über holprige Satzkonstruktionen stolpert, macht das Studium derartiger Lektüre gleich doppelt so viel Spaß.

Da ich mich mit dem Thema selbst ein wenig auskenne und auch auseinandersetze, möchte ich da gleich einsteigen. 😉 Du schreibst zuerst, dass sich der Neanderthaler und der moderne Mensch nicht vermischt haben (oder meintest du, dass sich Homo sapiens und Homo Heidelbergensis nicht vermischt haben?)

Lt. einigen Untersuchungen tragen ja einige Populationen sehr wohl Gene des Neanderthalers mit sich herum, was auch darauf schließen lässt, dass ein Teil seines Erbgutes mit uns weiterlebt.

Aufgefallen ist mir darüber hinaus, dass du erwähnst, dass das Gehirn nur über Glukose läuft. Da ich davon ausgehe, dass du das bereits weißt, wollte ich nur nachfragen, warum du Ketonkörper nicht erwähnst. Vor allem bei einer Ernährung mit viel Fleisch (und damit auch Protein und Fett) sowie kohlenhydratarmen Knollen/Wurzeln kann man davon ausgehen, dass der Fettstoffwechsel so etwas wie der NOS-Antrieb der Urzeit, eine „technische Innovation“ und Weiterentwicklung mit dem Wachstum des Gehirns, gewesen sein ist.

Dies erlaubte ja auch gemäß der „Expensiv Tissue“-Hypothese das Schrumpfen des Verdauungstrakts (nicht wie bei unseren überwiegend vegetarisch lebenden Verwandten, die noch über den Kugelbauch verfügen), sowie das Wachstum des Gehrns.

Alles in allem gefällt mir der Artikel sehr gut – gerne mehr davon. 😉

lieben Gruß